眼科OPHTHALMOLOGY

laser糖尿病網膜症へのレーザー治療

糖尿病網膜症は、糖尿病が原因で瞳の奥の眼底に出血(眼底出血)が起こる症状です。眼底は特殊なカメラを用いないとわからず、自覚症状がまったくないことから、放置してしまうケースが少なくありません。ですが、進行すると失明に至る場合もあるため、糖尿病と診断された方は必ず眼科検診を受診する必要があります。

目に異常が無くても定期的に眼底検査を受け、疑いがあれば早期に発見し、治療を行うことが大切です。

眼底の80%の広範囲を無散瞳で撮影可能。定期的な検査において患者さんの負担を軽減します

レーザー治療について

糖尿病網膜症の治療の基本は糖尿病の治療(血糖コントロール)ですが、目の状態を放置すると視力低下や失明する可能性が高くなります。

血糖が高い状態が続くと網膜の毛細血管がつまり、網膜の組織が酸素不足に陥ることで眼底出血が起こったり、硝子体出血に至ります。このような事態にならぬよう網膜にレーザー治療を行い症状を鎮静化させる必要があります。

当院ではインテグラプロスキャンレーザー光凝固装置を用います。

レーザー照射は麻酔の点薬をし、1回15分程で終わります。レーザー直後は暗く感じて見えにくくなることがありますが、多くの場合15分程で元に戻ります。当日は特に安静の必要はなく日常生活に制限はありません。

vitreous injection加齢黄斑変性症や糖尿病黄斑症に対する

硝子体注射

当院では日本で認められている薬剤「ルセンティス」「アイリーア」を使用しております。

適応疾患

- 加齢黄斑変性症

- 糖尿病網膜症に伴う黄斑浮腫

- 網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫

- 強度近視による脈絡膜新生血管 など

これらの疾患はVEGF(血管内皮増殖因子)が網膜内の毛細血管から漏れ出し、新生血管の増殖や黄斑浮腫を引き起こし視力低下を招いていきます。

硝子体内注射はこのVEGFの働きを抑える薬剤を眼内に注射することにより病気の進行を抑制する治療法です。

抗VEGF薬による治療は、一旦症状がよくなっても再発することがあります。気が付かないうちに症状が進行して視力が低下したり、見えにくい範囲が広がったりするのを防ぐためにも、定期的な検査と治療が大切です。

Glaucoma緑内障治療

緑内障は眼圧により視神経が慢性的に圧迫されることで視神経に障害が生じ、放置すると視野欠損、重度化した場合は失明する可能性もあります。また、正常な眼圧であっても緑内障を発症する「正常眼圧緑内障」も近年増加しており、40歳以上では20人に1人の割合で患者さんがいるという報告もあります(日本緑内障学会緑内障疫学調査)。

見えない場所(暗点)が出現、もしくは見える範囲(視野)が狭くなる症状が最も一般的です。

片方の眼に見えない部分があっても、もう一方の視野がカバーしてしまうため気づけないことが多く、異常に気づいた時にはかなり進行しているケースが多くあります。

なお、ごく一部ですが、急激に眼圧が上昇し一時的に吐き気や頭痛・眼の痛み・目のかすみを自覚するようなことがある際は早急な治療が必要となります。

治療について

緑内障の治療は、病気の進行を遅らせることが目的となります。

一度失われた部分の視野は元に戻すことができないため、進行を遅らせる点眼を用い眼圧を下げる治療を行います。できるだけ視神経の障害が少ないうちに病気を発見し、治療を開始することがとても重要で、失明を回避する近道となります。

診断時や定期的な検査では、眼圧検査、眼底検査、視野検査などを行います。

また、当院では光干渉断層像検査(OCT)機器を用い、網膜と視神経乳頭の断面を連続撮影し、視神経乳頭の陥凹の状態や視神経繊維の菲薄化(ひはくか)を調べることができます。これにより、視野変化が検出される前に緑内障の診断が可能となります。

ハンフリーフィールドアナライザー

(視野計)740i

ゴールドマン型ペリメーター

(ゴールドマン視野計)

視野検査

視野に異常をきたす疾患の進行の把握に役立ちます。

※視野測定:片目でまっすぐ一か所を見た時にどのくらい端まで動いているものが認識できるかの検査です。

光干渉断層像検査

(OCT)

白内障手術と同時に行う

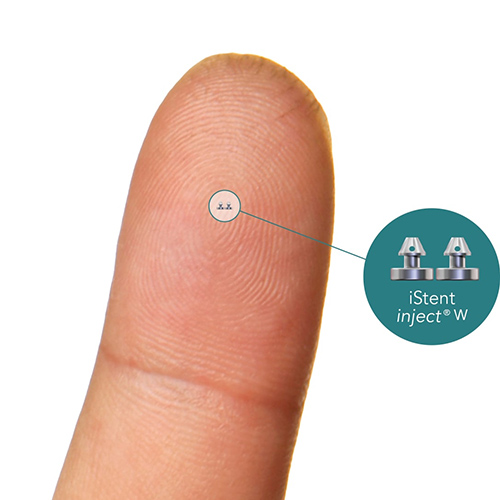

新しい緑内障手術 iStent(アイステント)

緑内障手術の中でも患者さんへの負担を最も小さく抑えることができると注目される緑内障手術です。白内障手術と同時に行うことで傷口を最小限に抑えることができ、術後の回復が早いのも利点です。1度の手術で視機能と眼圧の両方を同時に改善させることができます。

緑内障の治療は一般的に継続した点眼治療となりますが、アイステント手術により点眼薬の数を減らす効果が期待できます。なかなか眼圧が下がらず進行してしまう場合や、点眼治療の合併症に悩み目薬の本数を減らしたい場合などに、新たな治療の選択肢としてお考えいただけます。

- この治療は日本眼科学会のもと講習を受け、一定の経験と技能が認められた医師のみが行える治療です。外房地域では2022年11月に当院が初めて治療を開始しました。

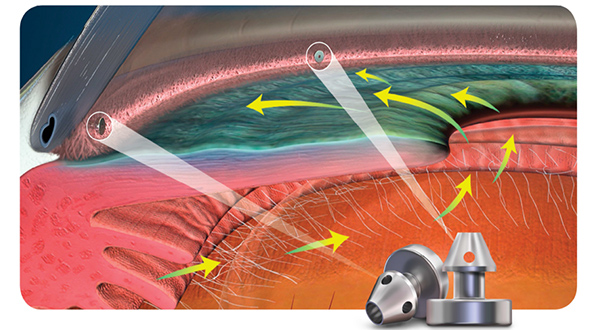

手術の詳細

白内障手術の際にできた切開創を利用して、iStent(アイステント)と呼ばれる長さ0.36mmの小さな機器を角膜と虹彩のつなぎ目にあたる線維柱帯という部分に埋め込みます。挿入に要する時間は5分程度で、痛みを感じることはありません。これにより、眼圧を調整する働きのある房水(ぼうすい)の循環を改善し、眼圧を下げる効果が期待できます。

iStent(アイステント)と呼ばれる

長さ0.36mmの極小の管

生体適合性の高い医療用チタン製

眼圧が下がる効果が期待できる

手術時間

- 白内障手術にかかる時間

- 1眼あたり15~30分

- アイステント手術にかかる時間

- 5~10分

- 新たな切開等を行う必要がないため短時間で行えます

注意事項

白内障手術と同時に行うことが条件となります。

緑内障の初期~中期程度に向いている治療法ですが、適応となるかは医師の判断となります。ご興味のある方は診察の際にお尋ねください。

また、既に白内障手術を受けたことのある方は残念ながら行えません。

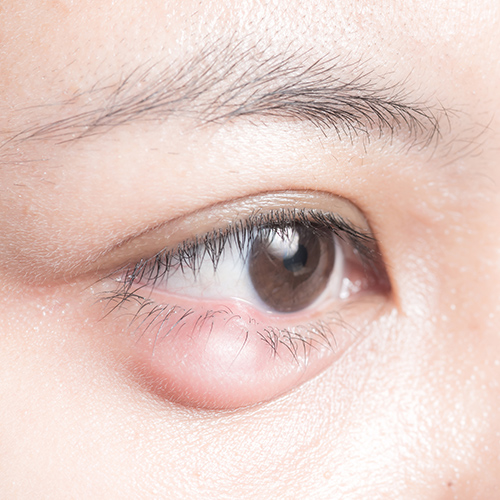

Styeものもらい(麦粒腫や霰粒腫)の処置・切開

一般的に「ものもらい」と呼ばれている病気には、脂肪が詰まる「霰粒種(さんりゅうしゅ)」、そして感染によって発症する「麦粒種(ばくりゅうしゅ)」があります。

霰粒種

炎症を起こしていない場合は、抗菌点眼薬で細菌感染を防ぎ、抗炎症点眼薬で症状を緩和させます。すでに細菌感染している場合には、抗生物質や抗炎症の内服を行うこともあります。しこりが大きい場合、ステロイド剤を使用したり、切開を行う場合もあります。

まずは診察し、切開となる場合は状態に合わせて後日の切開予約をご案内致します。

麦粒種

抗菌の点眼薬や眼軟膏を投与し、場合によっては抗生物質や抗炎症の内服薬を使用します。炎症が長引いている時は、切開して膿を出す治療を行います。

Dry eyeドライアイ

ドライアイは涙の病気です。涙は眼を守る役割がありますが、涙の量や質(成分)が低下することにより乾燥や眼の表面の傷つき、慢性的な眼の疲れといった症状をきたす疾患です。涙のバランスが崩れ均等に行き渡らなくなると、視力が良くても「かすむ」などの見え方に支障をきたす場合もあります。

一過性の不調なのか、眼球の表面に障害が起きているためなのかは、眼科できちんと検査してみないと分かりません。症状が進行すると、視力低下や痛み、角膜上皮剥離(角膜が乾燥してはがれる病気)を発症してしまうこともあるため、異常を感じたら早めに受診をしましょう。

主な治療としては、点眼治療や、涙の排水口となる涙点を閉じる方法があります。後者は「涙点プラグ」を涙点に差し込むことで涙の流出を抑え、涙を眼の表面に留めるという治療法で、比較的重度の場合に行います。

根治的な改善に ドライアイIPL光治療 保険適応外

当院では、ドライアイ最新治療器(2022年12月現在)である、ルミナス社の「M22 IPL」を導入しています。IPL光治療は、マイボーム腺機能不全が原因のドライアイに対して改善が期待できる治療法です。

マイボーム腺機能不全とは?

涙の成分の一つである脂分は、まぶたの裏側にあるマイボーム腺という器官で分泌されます。そこが細菌感染などで機能不全となり脂分の分泌バランスが崩れるとドライアイ症状が引き起ります。

治療方法・効果

IPL(Intense Pulsed Light)という光を両下瞼周囲に照射します。

それにより、マイボーム腺の詰まり、炎症を改善しドライアイ症状を改善することができます。

治療時間・期間

- 1回の治療時間

- 10分程度

3~4週間おきの間隔で、4回程度施行すると効果が高いといわれています。

- 症状の程度により個人差があります。

費用(税込)

| 1回 | 8,800円 |

|---|---|

| 4回セット価格 | 30,800円 |

治療における注意点

- IPL治療が適しているか、初めに医師の診察・検査が必要となります。

- 施術は医師管理のもと看護師が行います。

- 個人差がありますが、輪ゴムで弾かれるような痛みが生じます。

- 照射した部位に赤みやかさぶた、水ぶくれなどができる場合がありますが、10日程で治ります。

- 治療後の肌は光に過敏になり色素沈着を起こす可能性があるため、治療後2週間は日焼け止めの使用を推奨しています。

- 妊娠中・授乳中の方

- 過度の日焼け、湿疹、化膿した傷がある方

- 光線過敏症の方

- 血液凝固異常疾患をお持ちの方

- ステロイド製剤の内服をしている方

- ケロイド体質の方

- 心不全を有する方

- ペースメーカーや埋め込み式除細動器を入れてある方

- 金の糸やシリコンなどが入っている方

- 現在お顔の脱毛や美容治療をされている方

Allergy testアレルギー検査

医師が必要と判断した場合、眼科・皮膚科ともにアレルギー検査も行っております。

当院では注射を使用しない、指先から微量の採血を取るだけのアレルギー検査「イムノキャップラピッド」を実施しております。20分程度で結果がわかる、保険適応の検査です。

| 参考費用(保険負担3割) | 4,000円程度 |

|---|

- 子供受給券をお持ちの方は、その範囲内で受けられます。

測定できるアレルゲン

ハウスダスト系

- ヤケヒョウダニ

- ゴキブリ

- ネコ

- イヌ

花粉系

- スギ

- カモガヤ

- ブタクサ

- ヨモギ

- ハウスダスト:ダニが主な成分で、ペットのフケ、ゴキブリなどが含まれています。

- その他、より多くのアレルギー項目を検査できる血液検査(結果判定には2週間ほどお時間がかかります)や、皮膚科ではかぶれの原因物質などを調べるパッチテストを行うこともございます。

| 費用 | 3,000~6,000円程度 |

|---|

- 当院では小児の食物アレルギー検査(採血)は現在取り扱っておりません。

glasses眼鏡処方

当院では眼科専門医・視能訓練士・認定眼鏡士のそれぞれが協力し診療を行います。

単純に度数をはかるだけではなく、視力低下の原因を検査・診察した上で処方を行います。何か病気が潜んでいないか、治療が可能なものであるかなどを見極めて「眼鏡が本当に必要か」「他に適切な治療方法はないか」を判断し、適切なアドバイスを行います。

VOICE患者さんの声を

聞かせてください

当院受診に関してのご意見などがございましたら、専用サイトより皆様のお声をお聞かせください。

お褒めの声はスタッフの活力として、ご不満の声は今後取り組むべき改善策のきっかけとして活用させて頂きます。